化学之美

“My claim is that these chemical structures are art – not great art, but art nonetheless.”1

−Roald Hoffmann (1981 Nobel Laureate in Chemistry)

【来源:CCS Chemistry公众号】有一句英文“beauty is in the eye of the beholder”常常被翻译为“情人眼里出西施”。对化学家来说,当看到眼前令人惊叹的复杂反应(无论是否是借助仪器),或经数年钻研才显现的分子结构,这句话是再贴切不过的。“美”常与自然关联在一起,比如一朵完美绽放玫瑰花,或是画家笔下描绘的多彩世界……化学展现的美同样令人赞叹,化学之美,亦是一种艺术。

正如1981年诺贝尔化学奖获得者罗尔德·霍夫曼(Roald Hoffmann)始终坚信,科学中蕴藏着艺术的本质和属性。尽管他知道,大多数化学家并不认为自己是“艺术家”1。霍夫曼热爱传统艺术、写作和科学,他能够在化学生涯中将这三者完美融合,自己感到很幸运。他将自己的科学手稿比喻为“拼贴画”(collage),并反问:“这些拼贴画般的手稿和研究成果——难道不是艺术吗?”1在呈现分子的三维结构时,化学家需选择参考框架以准确传达其中的科学精华,恰如画家要为每幅作品选择构图视角。霍夫曼认为,这种表达方式的相似性说明了化学是一种艺术,而这仅仅是他列举的众多论据之一。

不仅分子结构和反应式看起来美得如同艺术品,而且这些复杂的球棍模型(或空间填充模型)提示了分子的内在美。隐藏在分子结构中的功能性,拓展了分子之美的维度。它是一件艺术品,也是一种重要的功能性结构,它有潜力改变我们对世界的认知、甚至改变世界的运行方式。

分子所展现的功能之美,源于其独特的结构——无论是单分子还是超分子结构,相关例子不胜枚举,其中最经典的当属青蒿素的发现。20世纪中期,全球疟疾危机加剧,疟原虫对传统抗疟药物产生了广泛耐药性,创新药物迫在眉睫。1967年,中国启动“523项目”,组织跨学科科研团队集中攻关。受传统中医启发,屠呦呦带领年轻的研究人员着手从中草药中系统筛选潜在抗疟活性成分。2最初,200种中草药的380种提取物在鼠疟模型中均未呈现显著疗效。唯有一种来自黄花蒿(Artemisia annua L.,俗称“青蒿”)的提取物展现出抑制寄生虫生长的潜力,但结果重现性不高,并与古籍记载相悖。这一异常现象促使屠呦呦重新仔细研究古代典籍,并在东晋时期葛洪于公元340年所著《肘后备急方》中发现了关键线索:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。”屠呦呦据此推测,高温提取可能会破坏不稳定的活性成分,遂改用低温乙醚萃取法。在经历了190次失败后,终于发现了第191号青蒿提取物样品对疟原虫的抑制率达到了100%,随后确定了其中的抗疟有效成分——青蒿素。青蒿素是一种倍半萜内酯类化合物,临床试验显示其对恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)清除率高达95%以上,彻底变革了疟疾治疗。

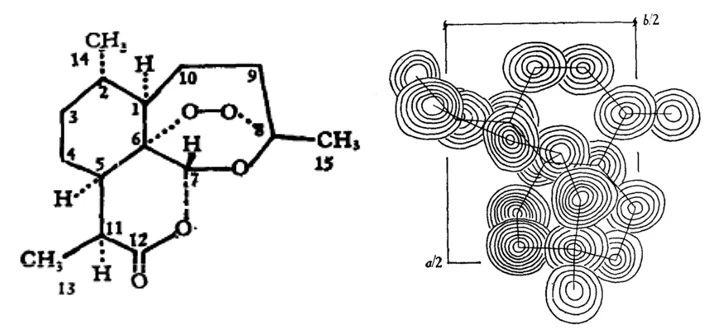

青蒿素优异的抗疟效果源于其独特的化学结构(图1),其过氧桥在人体健康细胞中是惰性的。但在疟原虫感染的细胞中,较高浓度的二价铁离子会导致过氧桥断裂,从而引发级联反应并产生碳自由基,最终杀死寄生虫。青蒿素的功能之美是由这个过氧桥产生的,它具有内在的不稳定性,在特定病理环境中被激活,变成一种强大武器。这一发现拯救了数以百万计的生命,屠呦呦教授因其在青蒿素抗疟作用方面的杰出贡献荣获2015年诺贝尔生理学或医学奖。值得一提的是,青蒿素的结构首次公开发表于《科学通报》,特意以“青蒿素结构研究协作组”为作者署名,以强调集体的力量远大于个体之和。

图1.青蒿素的分子结构及其晶体结构三维电子密度叠合圈,摘自发表在《科学通报》的原始论文。4

化学之美无处不在,等待我们去发现、去探索。期待您从CCS Chemistry2025年第7期中发现更多化学之美。本期开篇是3篇Mini-Reviews,分别是:1)华东师范大学姜雪峰关于3S绿色硫化学的综述文章;2)湖南大学冯见君、浙江师范大学邓卫平等关于双环丁烷的不对称催化反应的综述文章;3)吴勇、Enxu Liu、施昌霞、J. Fraser Stoddart关于环糊精的综述文章。此外,3篇Communications和19篇Research Articles涵盖骨架编辑、卡宾B–H插入反应、可回收聚合物、手性大环载体、超分子催化、多孔晶态材料、单重态裂分活性材料、超分子上转换、共轭有机自由基、单分子磁体、高能氧化剂、生物安全型除草剂、CO₂光热催化还原等方面的最新研究进展。每篇文章的导读请见:CCS Chemistry 2025年第7期上线。

化学因与所有其他学科领域都有紧密联系,常被称为“中心科学”,传统上也被认为是生物学与物理学的桥梁。化学之美不仅体现在其自身的多面性与多功能性,也在于艺术家们借助化学材料,如颜料、染料等,创作传统的“艺术”作品,这使得化学这个“中心科学”展现出多维度的联系,从艺术、工程、医学到几乎所有人类活动,在这个意义上,化学已然处于人类文明“多元宇宙”的核心。

同时,艺术、医药以及众多与化学交叉的领域,也不断影响并塑造着化学,使得每一位化学家都产生独特的体验。或许借助这种全新的视角,你可以从更多维度去看待自己的工作。不仅仅认为自己是"做化学的",还要思考每一个实验和计算怎样与其他人类体验领域产生部分重叠。正如霍夫曼相信他能在化学事业中融合艺术、写作与科学一样,你也可以结合自己的某些爱好。这种超越化学领域的视角足以让我们化学家都感到非常幸运。

张希 教授

CCS Chemistry主编

E-mail: [email protected]

Donna J. Minton 博士

中国化学会出版主管

E-mail: [email protected]

参考文献:

1. Kovac, J., Weisberg, M., Eds.Roald Hoffmann on the Philosophy, Art, and Science of Chemistry; Oxford University Press: New York, NY, 2012.

2. Tu, Y.The Discovery of Artemisinin (Qinghaosu) and Gifts from Chinese Medicine.Nat. Med. 2011,17, 1217-1220.

3. Ge H.A Handbook of Prescriptions for Emergencies; People's Medical Publishing House: Beijing, China, 1956.

4.青蒿素结构研究协作组.一种新型的倍半萜内酯——青蒿素. Chin. Sci. Bull. 1977,22, 142.

注:本文根据CCS Chemistry 2025年第7期editorial 翻译整理而成,原文请见://doi.org/10.31635/ccschem.025.202500620ed1。